三国志战略版官职有哪些级别

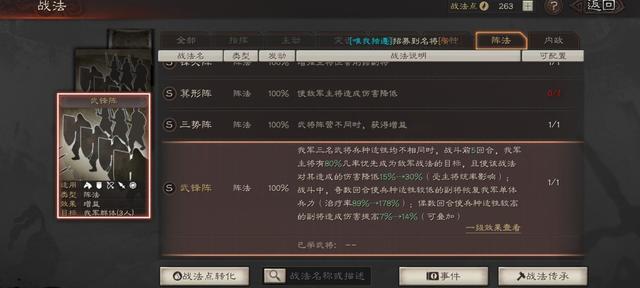

三国志战略版中的官职系统分为文官和武官两大体系,整体架构遵循历史三国时期的官僚制度设计。官职级别按照权限和职责从高到低排列,君主和丞相处于最高层级,负责同盟整体战略规划和官员任免。文官体系包括大鸿胪、尚书令、中书令、大司农等职位,分管外交、土地、内政等事务;武官体系则以大将军、太尉、四征将军等为核心,主导军事指挥和战场调度。

立国后的官职设置需要同盟占领至少一座郡城才能激活,盟主自动晋升为君主,副盟主转为丞相。君主拥有最高决策权,包括官员任命、外交结盟、资源分配等核心权限。丞相作为二把手,在君主缺席时可代行大部分职权。大鸿胪由原外交官转化而来,负责与其他同盟建立友好或敌对关系,其战略价值在州战阶段尤为突出。尚书令主管土地纠纷和资源划分,是日常事务最繁重的职位之一。

中级官职中,大司农负责同盟内部考勤和资源统计,太常担任战场指挥官协调部队行动,太仆专司攻城器械调度和战术执行。这些职位虽不具备最高决策权,但对同盟运作效率产生直接影响。武官序列的大将军需由高战力玩家担任,负责制定作战方案并指挥州级战役;太尉作为军事副官,主要协助大将军调动精锐部队;四征将军(征东、征西、征南、征北)则分管特定方向的军事行动。

基层官职包括普通国家成员和各类专项官员,虽无特殊权限但承担具体执行工作。官职系统不提供属性加成或资源奖励,其价值主要体现在管理效能和战略协同。不同规模的同盟应根据实际需求设置官职,小型同盟过度追求官职建制反而可能导致资源浪费。所有官职任免均通过君主和丞相操作完成,其他官员仅具备群发邮件等基础功能。

官职系统的设计深度还原了三国时期的军政体系,玩家需理解各职位的历史渊源与现实职能。文官侧重资源管理和内政建设,武官聚焦军事部署和战场指挥,这种分工使大型同盟能够高效运作。实际官职设置应遵循人尽其才原则,将擅长外交的成员任命为大鸿胪,作战经验丰富的玩家担任军事官职,才能最大限度发挥体系价值。

-

06-29请问绝地求生3连发怎么样才能启用开启三连发模式其实很简单,只需要在游戏中按下B键就能切换射击模式啦。大部分步枪和冲锋枪都支持单发、三连发和全自动三种模式...

06-29请问绝地求生3连发怎么样才能启用开启三连发模式其实很简单,只需要在游戏中按下B键就能切换射击模式啦。大部分步枪和冲锋枪都支持单发、三连发和全自动三种模式... -

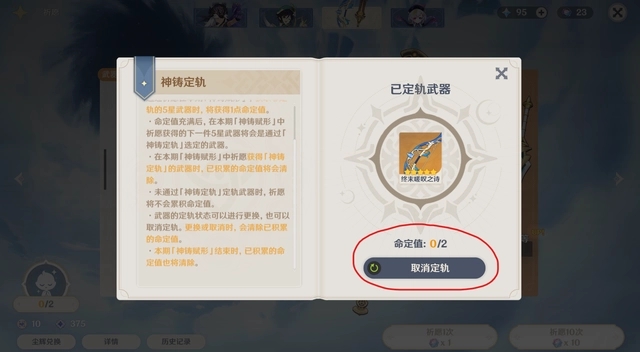

07-03想请教一下关于原神海岛水晶摆放的技巧在探索海岛区域时,水晶的摆放位置直接影响解谜效率和宝箱获取。海岛水晶通常与机关互动相关,需要根据环境线索和元素反应来调整...

07-03想请教一下关于原神海岛水晶摆放的技巧在探索海岛区域时,水晶的摆放位置直接影响解谜效率和宝箱获取。海岛水晶通常与机关互动相关,需要根据环境线索和元素反应来调整... -

06-30如何完成原神蹋鞲沙下面挑战在蹋鞴砂七天神像西北侧的海边区域,你会遇到一个被雷属性罩子保护的华丽宝箱。要解除这个结界,需要先完成附近三个机关解谜。第...

06-30如何完成原神蹋鞲沙下面挑战在蹋鞴砂七天神像西北侧的海边区域,你会遇到一个被雷属性罩子保护的华丽宝箱。要解除这个结界,需要先完成附近三个机关解谜。第... -

06-03三国志战略版掩虚如何强化战力掩虚作为三国志战略版中极具特色的兵书之一,其核心作用在于每回合行动时,若自身是队伍中损失兵力最多的武将,可减少6%受到的...

06-03三国志战略版掩虚如何强化战力掩虚作为三国志战略版中极具特色的兵书之一,其核心作用在于每回合行动时,若自身是队伍中损失兵力最多的武将,可减少6%受到的... -

08-09禁阁面具是否能提升光遇的能力禁阁面具作为一类特殊装饰品,其获取过程与游戏机制存在明确关联性。从功能性角度分析,面具本身属于外观装饰系统,不直接增强角...

08-09禁阁面具是否能提升光遇的能力禁阁面具作为一类特殊装饰品,其获取过程与游戏机制存在明确关联性。从功能性角度分析,面具本身属于外观装饰系统,不直接增强角... -

07-11摆放摩尔庄园手游洒水机需要注意什么亲爱的摩尔们,想要高效管理庄园农田,洒水机的摆放可是有讲究的哦。首先得确保农场主等级达到12级才能解锁基础洒水机S1,随...

07-11摆放摩尔庄园手游洒水机需要注意什么亲爱的摩尔们,想要高效管理庄园农田,洒水机的摆放可是有讲究的哦。首先得确保农场主等级达到12级才能解锁基础洒水机S1,随...

-

TOP1原神中有几个角色可以使用盾牌09-09

TOP1原神中有几个角色可以使用盾牌09-09 -

TOP2攻城掠地134级的武将有什么应对方法09-08

TOP2攻城掠地134级的武将有什么应对方法09-08 -

TOP3攻城掠地可以定制角色的皮肤吗09-09

TOP3攻城掠地可以定制角色的皮肤吗09-09

-

梦幻西游建业新增了怎样的玩法

09-08

-

放置江湖江湖虚幻宫中武功修炼方法有哪些

09-08

-

乱斗西游亢金龙的属性配点建议

09-08

-

我该如何在少年三国志中获得孤狼魏延

09-08

-

攻城掠地可以定制角色的皮肤吗

09-09